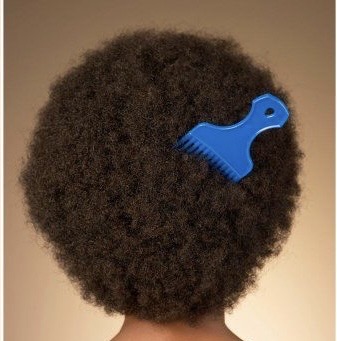

Dans les sociétés post-esclavagistes des Caraïbes, le cheveu crépu est bien plus qu’un attribut biologique : il constitue un champ de lutte, de pouvoir et de mémoire. Depuis la période coloniale, il fait l’objet d’une stigmatisation constante dans le cadre de la hiérarchisation des corps, toujours en fonction de leur proximité avec la blanchité.

Malgré de longues luttes et un plaidoyer mené depuis plusieurs années par des militantes féministes et décoloniales, le cheveu crépu continue de porter les marques de cette violence symbolique. Il incarne aussi, paradoxalement, une résistance radicale aux normes de beauté occidentales et devient de plus en plus une source de fierté pour les personnes noires.

Les travaux de Ginetta E. B. Candelario et de De-Valera N. Y. M. Botchway mettent en lumière la façon dont les pratiques capillaires afrodescendantes révèlent des processus complexes de racialisation, de genre et de décolonisation.

Dans Black Behind the Ears, Candelario montre comment, en République dominicaine, la nation s’est définie comme indio plutôt que noire, construisant une identité fictive d’indigénéité hispanique afin de se distinguer du voisin haïtien et de son héritage africain. L’auteure souligne le rôle déterminant du cheveu lisse dans cette entreprise : il devient un marqueur central de respectabilité raciale et d’appartenance nationale. Les salons de beauté dominicains, en particulier, fonctionnent comme de véritables « laboratoires de blanchité », où se rejoue quotidiennement la frontière entre civilisation et sauvagerie.

Les cheveux crépus y sont à la fois visibles et niés : ils trahissent une noirceur refoulée, mais sont sans cesse soumis à la transformation, au défrisage, à la brûlure chimique. Candelario démontre que la domination coloniale s’est infiltrée jusque dans le cuir chevelu, transformant la coiffure en instrument de discipline raciale. Cette violence esthétique produit un double effacement : celui du passé africain et celui du corps féminin noir, rendu conforme à un imaginaire hispanique et patriarcal.

Ainsi, la texture crépue, socialement disqualifiée, devient le lieu d’une tension constante entre appartenance nationale et altérité raciale. Comme l’écrit Candelario, « la chevelure est le langage par lequel s’expriment les contradictions du métissage dominicain ». Le cheveu, en tant que surface visible et malléable, devient l’espace où se rejoue la négociation entre domination coloniale, genre et désir d’appartenance.

De notre côté de l’île, cette stigmatisation du cheveu crépu n’est pas directement liée à un rejet catégorique de nos origines africaines, ni à un choix identitaire visant à réapproprier les codes occidentaux. Cependant, elle demeure présente et mine, à sa manière, la société haïtienne et la construction du soi féminin haïtien.

En Haïti, la stigmatisation des cheveux crépus s’observe notamment dans les établissements scolaires, où les jeunes garçons ne doivent pas dépasser une certaine longueur de cheveux et où toutes les coiffures ne sont pas autorisées pour les filles. D’après un article d’AyiboPost datant de 2022, « la grande majorité des écoles en Haïti impose des restrictions capillaires ».

Cette dynamique témoigne de la persistance de l’héritage colonial et raciste qui entoure le corps haïtien. Elle confère au cheveu un rôle de norme sociale et de contrôle de l’apparence qu’il est plus qu’urgent de dénoncer et de déconstruire.

Melissa Béralus